穴名及出处

穴名:行间Xíng jiān(LR2)

出处:《灵枢》

定位

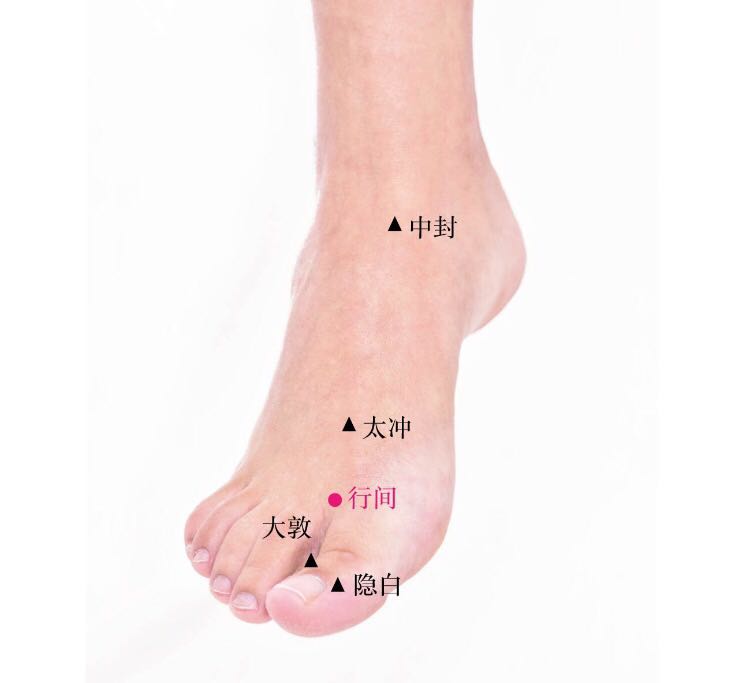

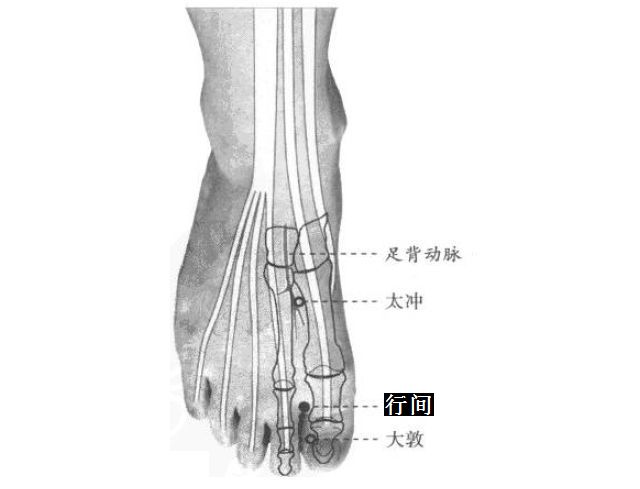

部位:在足背,第1、2趾间,趾蹼缘后方赤白肉际处。

取穴:在足第一、二趾缝间,趾蹼缘趾后方取之。

类属

足厥阴肝经荥穴。

适应症

主治:前阴部、咽部病症。常用于疝气,少腹疼痛;前阴痛,遗尿、癃闭;月经不调,带下;目赤肿痛,口干渴,口啮;胁痛,善怒,太息,癫痫;脚膝肿痛。新增:咽喉肿痛。

操作

直刺0.5~0.8寸。

阐释

行,足之用为行。气得行而通,滞得行而解。本穴为行走着力之处,其用,着重泻法。泻之俾使郁气通行也。间,病愈为病间。即病得通行而告愈也。犹云气得行,而病得间也,故曰“行间”。

附:临床应用举例

一、肝病

1.厥心痛,色苍苍如死状,终日不得太息,肝心痛也,取之行间、太冲。(《灵枢·厥病》)

2.邪在肝,则两胁中痛,寒中,恶血在内,行善掣,节时脚肿,取之行间以引胁下,补三里以温胃中,取血脉以散恶血。取耳间青脉,以去其掣。(《灵枢·五邪》、《千金要方》)

3.肝积名肥气,在左肋下:肝俞七壮、章门三七壮、行间七壮。(《窦太师秘传》)

二、前阴、水液病症

1.茎中痛,灸行间三十壮。(《千金翼方》卷二十八)

2.治小肠气,以毫针刺足厥阴经行间二穴,足阳明经三里二穴。(《针经摘英集》)

3.小便失禁,灸大敦七壮,又灸行间七壮。(《千金要方》卷二十)

4.水蛊,四肢浮肿:泻支沟;腹上泻水分、行间、足三里,仍灸关元、三阴交。(《针灸集要·盘石金直刺秘传》)

三、头面、五官病症

1.重舌,灸行间随年壮。穴在足大指歧中。(《千金要方》卷五、《千金翼方》)

2.伤寒,鼻衄汗不止:泻合谷、曲池,灸关元,泻之,泻行间。(《针灸集要·盘石金直刺秘传》)

3.膀胱发热,风攻两眼红肿,胬肉攀睛,拳毛倒睫。泻至阴,刺委中出血;未愈,泻足临泣、太阳出血,仍灸大小指骨空;未愈,泻睛明、行间,先补后泻。(《针灸集要·盘石金直刺秘传》)

4.治双、单乳蛾:少商出血,合谷、委中、行间,俱泻。(《针灸集要·盘石金直刺秘传》)

5.羞明怕日:合谷、攒竹、行间、二间、睛明、小骨空。问曰:此证从何而得?答曰:皆因暴痛,未可在路迎风串入眼中,血不就舍,肝不藏血,风毒贯入,观灯光冷泪自出,见日影则疾涩痛疼难开,复刺后穴:睛明、行间。(《针灸集成》第十五方)

6.行间治膝肿目疾。(《通玄指要赋》)

7.鼻衄:针刺行间穴治疗。[中国针灸,1984,4(6):5]

四、局部病症

1.足弱不能行:丘墟、行间、昆仑、太冲。问曰:此证缘何而得?答曰:皆因醉后行房,肾经受亏,以致足弱无力,不能行动。治法如此不效,复刺后穴:三里、阳辅、三阴交、复溜。(《针灸集成》第四十一方)

2.足跗肿痛,久不能消:行间二穴、申脉二穴。(《针灸大全》卷四)

3.丘墟亦治脚跗疼,更刺行间疾便轻,再取解溪商丘穴,中间补泻要分明。(《针灸玉龙歌》)

4.红斑性腹痛病:侠溪穴、行间穴,针刺治愈。[江苏中医杂志,1985,6(8):38]

五、伤寒热病

1.热病烦心,足寒清,多汗,先取然谷,后取太溪、大指间动脉,皆先补之。(《针灸甲乙经》卷七)

按大指间动脉即足厥阴穴,相当于行间、太冲穴分。

2.治伤寒结胸者……次针右伴,足厥阴经行间穴。在足大指间动脉应手陷中,卧而取之,针入六分。(《针经摘英集》)

3.伤寒伏阴,心胸闭闷,或时疼痛,走注不已:灸关元,针补之;次泻大陵、足三里、行间。(《针灸集要·盘石金直刺秘传》)

4.伤寒,胸腹膨胀,过经呕血泻血不止:灸期门,次针中脘,泻未愈,灸绝骨、行间,泻之;未愈,灸合谷、复溜。(《针灸集要·盘石金直刺秘传》)

六、疮痈

1.大人小儿痈肿,灸两足大拇指奇中立瘥,仍随病左右。(《千金要方》卷二十二)

2.一切疬疮,灸足大指奇间二七壮,灸大指头亦佳。(《千金要方》卷二十二)

3.红肿脚气生疮:行间、三里、照海、昆仑、绝谷、京骨、委中。问曰:脚气之证缘何而得?答曰:皆因劳役过多,热汤泡洗,气血不散,故如此也。但针之不宜灸。复刺后穴:丘墟、昆仑。(《针灸集成》第四十三方)