穴名及出处

穴名:承泣Chéng qì(ST1)

出处:《黄帝明堂经》

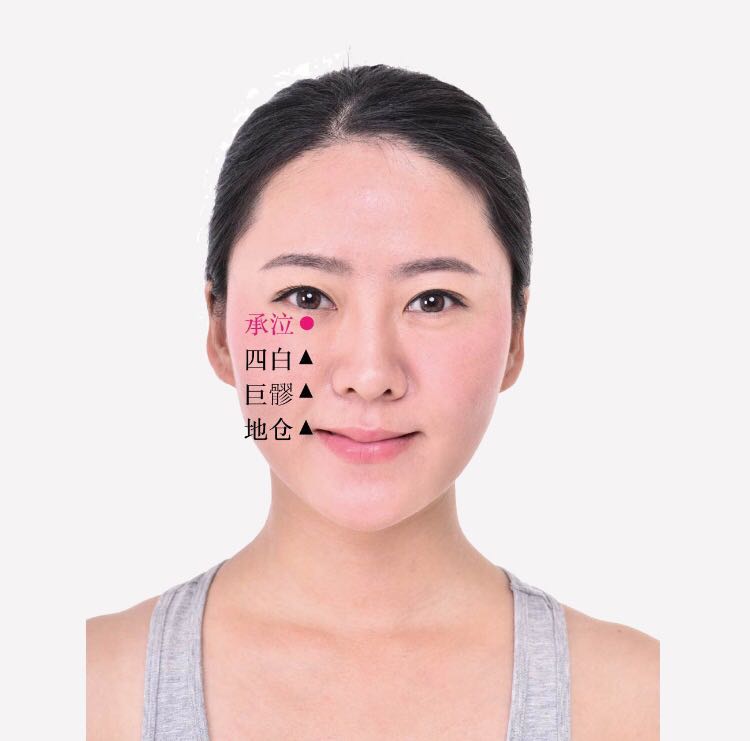

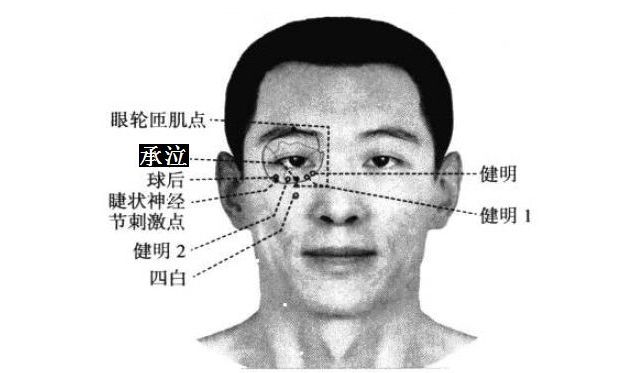

定位

部位:在面部,眼球与眶下缘之间,瞳孔直下。

取穴:正坐,两目平视,瞳孔直下,当眼球与眶下缘之间取穴。

类属

本穴虽系阳蹻、任脉、足阳明三脉之会,但自《素问·气府论》以下皆归入足阳明胃经。

适应症

主治:目疾。常用于目赤肿痛,流泪,夜盲,近视;眼睑瞤动,口眼喎斜。斜视矫正术、青光眼手术针麻用穴。

操作

拇指扣住眼球下缘,刺手紧靠眶下缘缓慢直刺0.3~1.0寸。不宜提插及大幅度捻转,针刺宜略朝内上方。不宜灸。

阐释

穴在目下七分,正目直瞳子,为阳跷脉与任脉及足阳明之会。治诸般目疾。穴处俗名泪窝,因名“承泣”。口喎冷泪者,取之效。

附:临床应用举例

1.证口眼喎斜是经非窍辨,一长吏病此,命予疗之。目之斜,灸以承泣;口之喎,灸以地仓,俱效。苟不效者,当灸人迎。夫气虚风入而为偏,上不得出,下不得泄,其气为气邪所陷,故宜灸。(《儒门事亲》卷二)

按从这一针灸医案不难看出,取承泣穴治疗面瘫的特异指征是伴有眼部症状。这从一个侧面提示,承泣的作用部位集中于眼部。

2.面瘫眼球外突,太阳、承泣、四白。[江苏中医药,1983,4(6):13]

3.病毒性角膜炎,承泣穴、合谷穴、睛明穴、太阳穴。[中华理疗杂志,1987(4):220-222]

4.皮质盲,取穴1组,太冲、光明、头足临泣、三阴交、公孙、风池、瞳子髎;2组,承泣、合谷、足三里、攒竹、睛明、肝俞;3组,太阳、球后、内睛明、头针视区。3组交替使用,补虚泻实,邻近取穴捻转10分钟,不留针;循经取穴用平刺法,留针30分钟,眼区针不提插捻转。[上海针灸杂志,1988,7(1):38]